2.2 整数表示

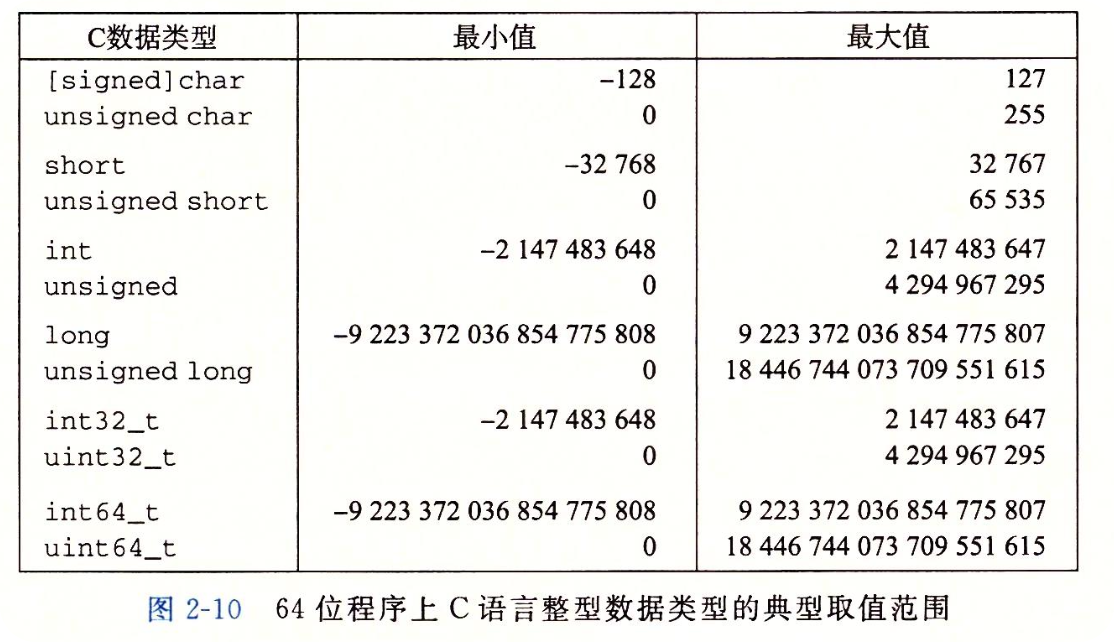

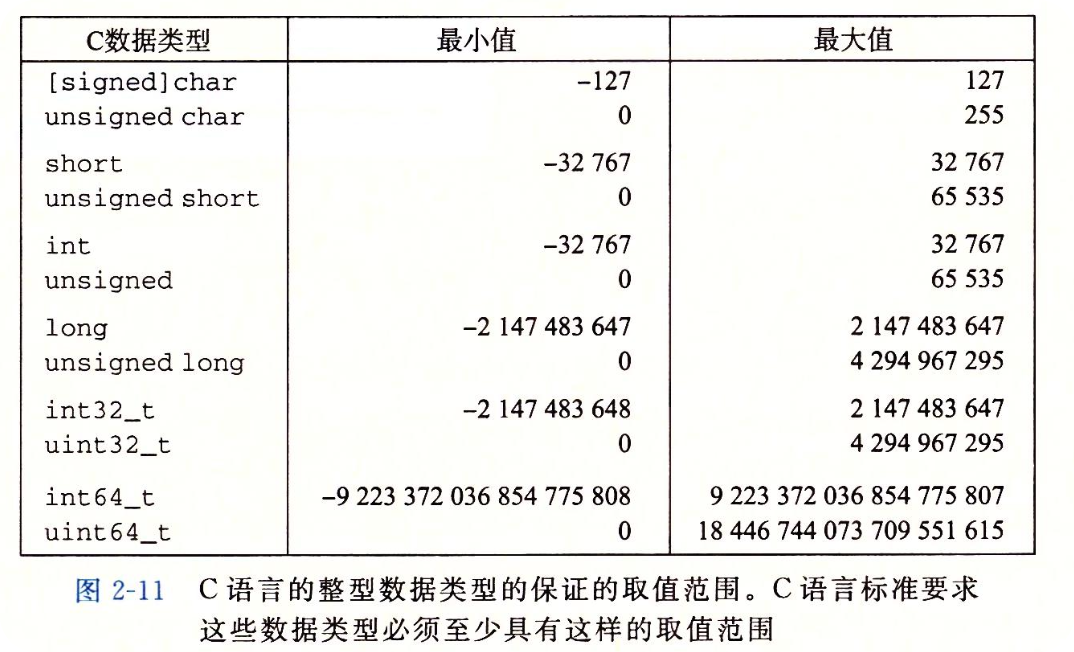

2.2.1 整型数据类型

2.2.2 无符号的编码

2.2.3 补码编码

补码编码用于表示负整数。

原码,补码,反码概念和计算方法详解:https://www.itheima.com/news/20200116/103436.html

2.2.4 有符号数和无符号数之间的转换

1 |

|

上面的代码使用GCC编译运行结果为v = -12345, uv = 53191,有意思的是,当我输出这两个数的十六进制时,得到的结果是完全一样的。

1 |

|

输出结果为:

1 | v = -12345, uv = 53191 |

原因是:

在16位系统中,这两个数在内存中的位模式完全相同: 1100 1111 1100 0111 (0xCFC7),区别仅在于解释方式:

- 作为有符号数时:最高位1表示负数,值为-12345

- 作为无符号数时:纯二进制值,等于53191

这个现象很好地展示了计算机中数据表示的本质:数据的位模式(binary pattern)是固定的,而其具体值取决于我们如何解释这些位。

2.2.5 C语言中的有符号数与无符号数

尽管C语言标准没有指定有符号数要采用某种方式,但是几乎所有的机器都使用补码。

整型数据在计算机中确实使用补码进行存储。这一设计主要基于以下原因:

- 统一处理符号位与数字域:补码将符号位(最高位)纳入数值计算,使得正负数的加减法运算可以统一通过加法电路实现,简化了硬件设计

- 简化运算逻辑:补码通过模运算特性,将减法转换为加法操作。例如,计算

a - b等价于a + (-b),而-b的补码可直接通过b的补码加1得到,避免了额外减法电路的需求。- 唯一标识零值:补码消除了原码和反码中存在的“正零”和“负零”问题,确保数值范围覆盖更高效(如8位补码可表示-128到127)。

显式的强制类型转换就会导致数据类型发生变化,如下:

1 | int tx, ty; |

另外,当一种类型的表达式被赋值给另外一种类型的变量时,可能会发生隐式转换,根据赋值运算的隐式转换规则,右侧值会转换为左侧变量的类型,如下,

1 | int tx, ty; |

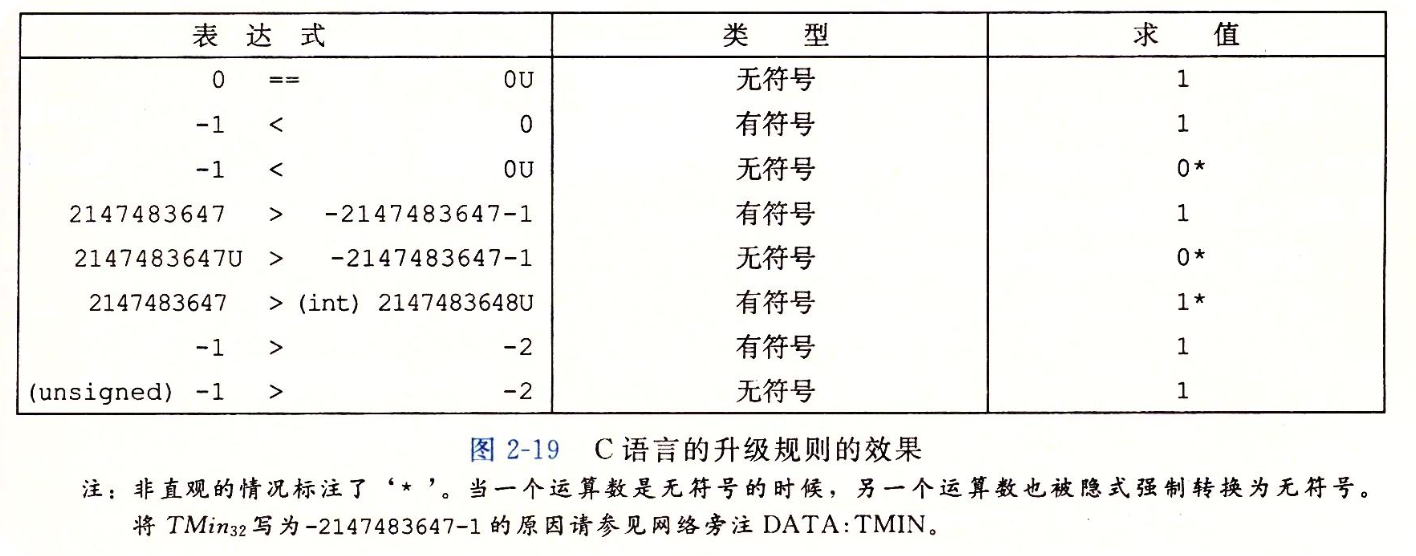

当执行一个运算时,如果它的一个运算数时有符号而另一个是无符号的,那么C语言会隐式地将有符号参数强制类型转化为无符号数,并假设这两个数都是非负数。

2.2.6 扩展一个数字的位表示

1 |

|

位扩展操作确保了在进行类型转换时数字的正确性和运算的准确性,如当小位数类型数据需要转换为大位数类型时(如short转为int) ,错误的扩展可能会将其变成错误的大正数。

这是因为要将一个补码数字转化为一个更大的数据类型,需要执行一个符号扩展,其从小位宽扩展到大位宽,通过符号复制位(最高位)到高位实现。正数的符号位为0,扩展时补0;负数的符号位为1,扩展时补1,以确保数值范围和符号不变。如:

- 8位有符号数

-64(补码1100 0000)扩展为16位时,结果为1111 1111 1100 0000(十进制-64)

而零扩展用于将无符号整数从小位宽扩展到大位宽,通过在高位填充0实现。由于无符号数的所有位均为数值位,补0不会改变数值大小。如:

- 8位无符号数

0x80(十进制128)扩展为16位时,结果为0x0080(十进制128)

2.2.7 截断数字

截断数字与位扩展都是不同位宽整数转换的核心操作,与后者相反,截断数字是将一个较大位宽的数值转换为较小位宽时,直接丢弃高位部分,仅保留低位。其本质是模运算( $mod 2^k$ ),具体规则如下:

1 | int i = 53191; // 32位补码表示 |

- 无符号数截断:直接对高位进行截断,数值不变。例如,将32位无符号数截断为16位时,直接去掉高16位。

- 有符号数截断:需先将数值视为无符号数进行截断,再转换为补码形式。例如,截断前符号位为1的补码数,截断后仍保持负数特性。

1

2

3

4

5

6

7

8

int main() {

int a = 128; // 32位补码:00000000 00000000 00000000 10000000

char b = (char)a; // 截断为8位,高位丢弃,保留10000000

printf("b = %d\n", b); // 输出:-128(补码形式)

return 0;

}

2.2.8 关于有符号数与无符号数的建议

从上面的各种转化的示例中,不难发现如果我们随意忽略隐式转换,那么很有可能转着转着这个数就失去了其本来的含义,从而引发错误。尤其是有符号数向无符号数的隐式转换,会更容易导致错误和漏洞。

避免这类错误的一种方法就是,绝不使用无符号数。许多语言也是这么设计的,比如Java就天生不支持无符号数。(存在即合理?可能我暂时还用不到吧)